信長とクアトロ・ラガッツィ 桃山の夢と幻 + 杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパリニューアル記念特別展 -

MOA美術館は、2017年2月5日、杉本博司と榊田倫之の主宰する新素材研究所の建築意匠によってリニューアルしました。これを記念し、2017年秋にニューヨークのジャパン・ソサエティーで開催された「Hiroshi Sugimoto: Gates of Paradise」展にて展観された作品「クアトロ・ラガッツィ」を日本で初公開いたします。クアトロ・ラガッツィとは、1582年にローマ教皇のもとに派遣された4人の天正少年使節のことで、西洋美術史家・若桑みどり著『クアトロ・ラガッツィ』(集英社)の書名に因んでいます。

本展ではこの他、天正少年使節に関する資料やキリシタンの美術、そして近世日本を切り開いた織田信長に関わる作品を展観し、華やかな桃山時代の文化と美術を概観いたします。

信長と近世の扉

近世日本の開幕は、1543年ポルトガル人の種子島漂着に始まります。種子島に鉄砲が伝来すると、織田信長(図1)(1534-1582)は、いち早く鉄砲を駆使して天下布武を進めました。信長の時代背景には、東方布教を夢見て来日したイエズス会宣教師達がもたらしたキリスト教と西欧文明がありました。

1582年、信長は天下統一を目前に本能寺で滅びますが、その年の2月に九州のキリシタン三侯は4名の少年使節をローマ教皇のもとに派遣しました。少年使節は、ヨーロッパの末期ルネサンスを眼の当たりにした希有な日本人で、彼等が8年後に帰国した時はキリシタン禁教の嵐が吹き始めていました。しかし彼等の持ち帰った西欧の知識は、その後の日本文化に大きな影響を与えました。

図1 重文 織田信長像 古溪宗陳賛

図1 重文 織田信長像 古溪宗陳賛

天正11年(1583)

神戸市立博物館蔵

信長と茶の湯

信長は、天文3年(1534)に尾張那古野城に生まれました。青年時代は、異風な風体や粗暴な振る舞いから「大うつけもの」と呼ばれましたが、永禄3年(1560)桶狭間の戦いで今川義元を倒して武将としての才覚を発揮すると破竹の勢いで天下統一を進めました。永禄11年(1568)、信長が上洛すると、畿内で勢力を伸ばしていた武将・松永久秀(1508-1577)と堺の豪商今井宗久(1520-1593)は直ちに信長に臣従を示し、久秀は九十九髪茄子茶入を、宗久は松島茶壺を献上しました。1569年、信長は上京町衆の「唐物天下の名物」の買い上げを命じました。世に言う「名物狩り」です。この展覧会では、信長が所持した初花茶入(図2)、新田肩衝茶入、松花茶壺(図4)、金花茶壺(図5)、勢高肩衝茶入(図6)、牧谿筆・遠浦帰帆図(図7)、伝牧谿筆・叭々鳥図(図8)など錚々たる名物茶道具を展観します。

図2 重文 唐物肩衝茶入 銘 初花 (大名物) ※展示期間:10/5~10/24

図2 重文 唐物肩衝茶入 銘 初花 (大名物) ※展示期間:10/5~10/24

中国 南宋〜元時代 13~14世紀

公益財団法人德川記念財団蔵

図3 唐物茄子茶入 付藻茄子

図3 唐物茄子茶入 付藻茄子

中国 南宋〜元時代 13~14世紀

静嘉堂文庫美術館蔵

図4 重文 唐物茶壺 銘 松花 (大名物)

図4 重文 唐物茶壺 銘 松花 (大名物)

中国 南宋〜元時代 13~14世紀

徳川美術館蔵

図5 唐物茶壺 銘 金花 (大名物)

図5 唐物茶壺 銘 金花 (大名物)

中国 南宋〜元時代 13~14世紀

徳川美術館蔵

図6 重美 唐物肩衝茶入 銘 勢高肩衝 (大名物)

図6 重美 唐物肩衝茶入 銘 勢高肩衝 (大名物)

中国 南宋時代 13世紀

頴川美術館蔵

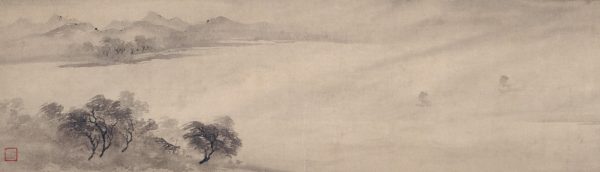

図7 重文 遠浦帰帆図 伝 牧谿

図7 重文 遠浦帰帆図 伝 牧谿

中国 南宋時代 13世紀

京都国立博物館蔵

図8 叭々鳥図 伝 牧谿

中国 南宋時代 12~13世紀

MOA美術館蔵(左) 五島美術館蔵(右)

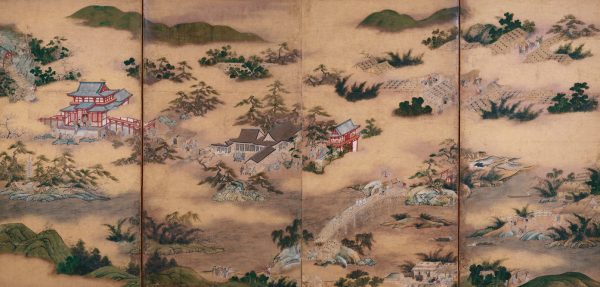

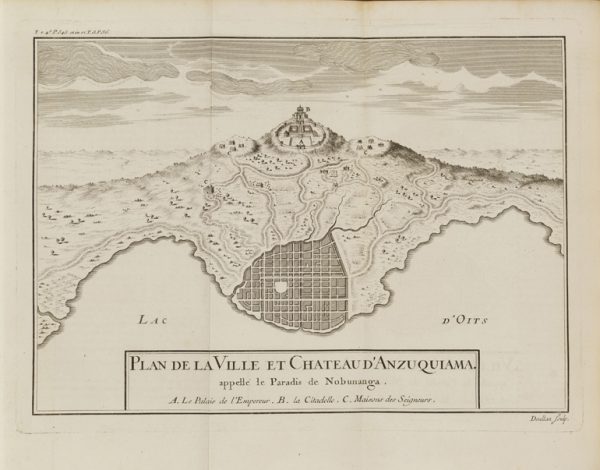

天下普請—安土城

信長は、天正4年(1576)から自らの居城として安土城を築き始めます。『信長公記』によると、天守は外部五重、内部七階の構造で、座敷は金碧極彩色の障壁画を狩野永徳に描かせ、柱は全て黒漆塗でした。最上階の画題は、三皇五帝や竹林七賢など儒教的なもので、下層には釈迦説法図、仙人・西欧母など、儒仏道の三教が選ばれました。襖絵の制作にあたった永徳は、初期狩野派の山水図を極彩色の絢爛豪華な画風に転化させました。花鳥図押絵貼屏風(図9)や洛外名所遊楽図屏風(図10)は、永徳の大胆で華麗な安土城の障壁画を窺わせます。またシルルヴォアが著した『日本の歴史』(図11)には、当時来日した外国人が見た安土城が描かれています。

図9 花鳥図押絵貼屏風 狩野永徳

図9 花鳥図押絵貼屏風 狩野永徳

桃山時代 16世紀

個人蔵

図10 洛外名所遊楽図屏風 狩野永徳

図10 洛外名所遊楽図屏風 狩野永徳

桃山時代 16世紀

個人蔵

図11 『日本の歴史』 シャルルヴォア著

図11 『日本の歴史』 シャルルヴォア著

フランス・パリ 1736年刊

九州国立博物館蔵

天正少年使節

信長が本能寺で没した天正10年(1582)日本巡察師ヴァリニヤーノは、ローマ教皇のもとに九州のキリシタン三侯代理の使節を派遣することを企画しました。有馬のセミナリオから、正使として大友宗麟の名代・伊東マンショ(図13)、有馬・大村両家の名代・千々石ミゲル、副使に中浦ジュリアン、原マルチノが選ばれました。使節派遣の目的は、西欧社会に日本布教の成果を知らせ、その理解と経済的援助を得ることでした。

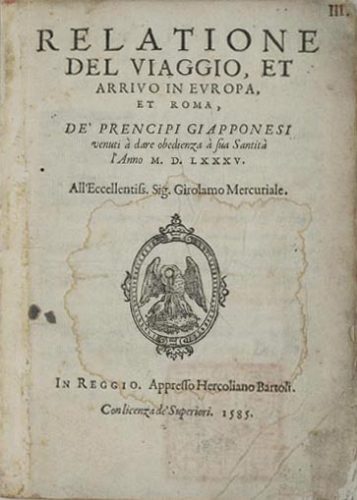

1582年2月20日、少年使節は長崎を出港し、マカオ、マラッカ、ゴアを経て1584年8月にリスボンに到着しました。一行は、スペインの首都マドリッドの王宮でフェリッペ2世からヨーロッパ諸侯と同等の礼遇で迎えられました。翌年3月ローマに到着し、ローマ教皇グレゴリオ13世(1502-1585)に謁見しました。少年使節はその後訪れたイタリアの諸都市で熱烈な歓迎を受け、1585年だけでも48種の出版物が作製されました。

少年使節は1588年にマカオに帰港しましたが、その前年に秀吉が伴天連追放令を発していました。1590年、少年一行はインド副王の使節として帰国が許されました。長崎を出帆してから実に8年5ヶ月の歳月が流れていました。

図12 重文 聖フランシスコ・ザヴィエル像

図12 重文 聖フランシスコ・ザヴィエル像

江戸時代 17世紀初期

神戸市立博物館蔵

図13 伊東マンショ肖像

図13 伊東マンショ肖像

イタリア 1585年

長崎歴史文化博物館蔵

図14 重文『天正遣欧使節記』 パウロ・メイエット著

図14 重文『天正遣欧使節記』 パウロ・メイエット著

1585年刊 イタリア・レッジオ刊

東京国立博物蔵

キリシタンの美術と工芸

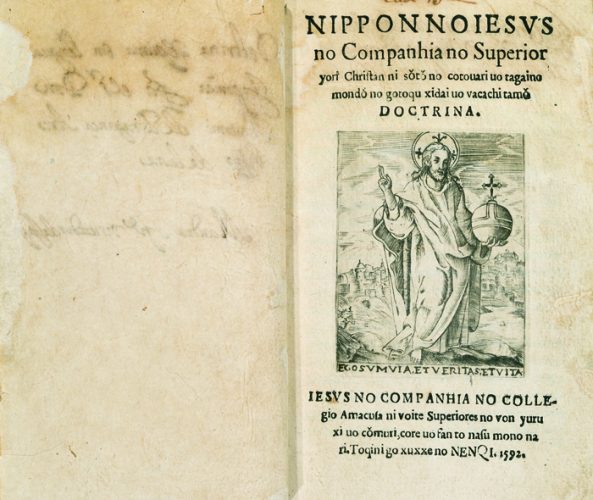

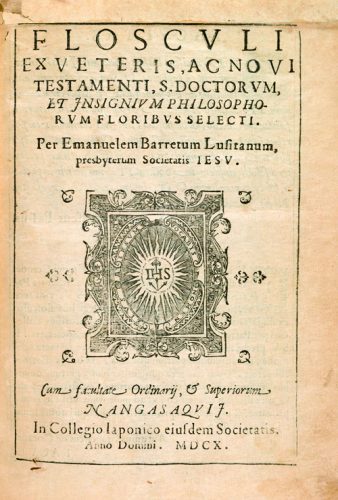

少年使節が日本に果たした文化史上の最大の功績は、洋式印刷機と印刷技術の請来でした。1590年から『ドチリーナ・キリシタン』(図15)、『聖教精華』(図16)、『ヒデスの導師』などを印刷し、その刊行物は「耶蘇会版」「きりしたん版」と呼ばれました。少年使節が持ち帰った書籍や図版、地図帳、一枚摺の版画をもとに夥しい数の銅版画や経典が印刷されました。

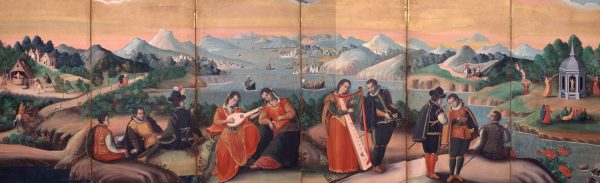

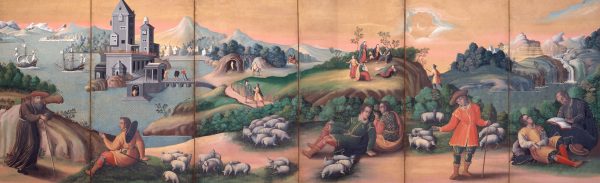

キリスト教の普及拡大に伴い、輸入品だけでは需要を満たすことができず、1560年代から日本人による欧風作品の制作が始まりました。イエズス会は、各国に学院を設立する方針を打ち出し、日本でもヴァリニャーノがセミナリオ、コレジオ、ノビシャドを積極的に設置しました。セミナリオでは、神学、ラテン語の他に音楽、絵画、印刷術、時計などの他に西洋画法、木炭画や銅版画が教えられました。このような絵画は、初期洋風画と呼ばれています。「洋人奏楽図屏風」(図17)は、我が国に伝来する初期洋風画の代表作で、遣欧使節が持ち帰った肖像画や図版を拡大して描いたものです。

宗教画の多くは、キリスト教の迫害の下で消滅しましたが、潜伏キリシタンに秘蔵されて今日に至る遺品が知られます。高山ジュスト右近の領地であった高槻周辺から「聖フランシスコ・ザビエル像」(図12)が発見され、福井藩の藩医邸から「悲しみの聖母」(図18)が発見されています。

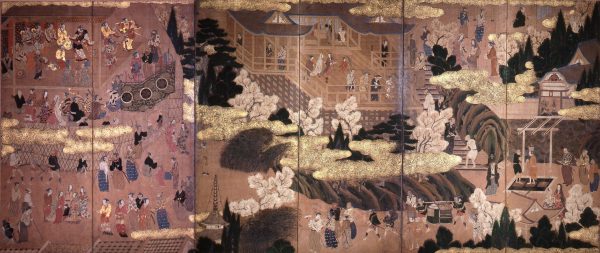

特筆すべきものに「南蛮屏風」があります。豊臣秀吉が朝鮮出兵に際し肥前名護屋に築城した城の壁画を描くために下向した際、狩野派の絵師が1593年に長崎を訪れて写生したのが始まりと伝えられ、その盛期は1593年から1630年です。画題は、カピタン一行の航海、日本上陸、行列、日本の教会が描かれ、南蛮人渡来図屏風(図19)などの類品が現在100点ほど確認されています。

キリストの身体とされる聖体(ホスティア)をはじめ聖餅箱、聖龕、コンタツ(ロザリオ)、メダイなどキリスト教用具が日本で制作されました。「イエズス会紋章入蔦蒔絵螺鈿聖餅箱」(図20)は、山口県萩市で発見され、原城跡から出土したヨーロッパ製「黄金の十字架」(図21)は、天正遣欧使節がローマ教皇から託されて有馬晴信にもたらしたと伝えられます。

南蛮趣味の流行は、都でキリシタンでないものまでもが木製のロザリオをかけ、十字架を下げてラテン語の祈祷をしながら出歩くと言った南蛮風俗が定着しました。「清水寺図屏風」(図22)には、南蛮風俗の若武者が清水寺で花見に興じている姿が描かれています。

図15 重文 『ドチリーナ・キリシタン』 日本耶蘇会編

図15 重文 『ドチリーナ・キリシタン』 日本耶蘇会編

文禄元年(1592) 天草刊

公益財団法人東洋文庫蔵

図16 『聖教精華』 マニュエル・バレト著

図16 『聖教精華』 マニュエル・バレト著

慶長15年(1610) 長崎刊

公益財団法人東洋文庫蔵

図17 重文 洋人奏楽図屏風

図17 重文 洋人奏楽図屏風

桃山時代 16世紀

MOA美術館蔵

図18 悲しみの聖母図

図18 悲しみの聖母図

16世紀末~17世紀初期

南蛮文化館蔵

図19 南蛮人渡来図屏風

図19 南蛮人渡来図屏風

江戸時代 17世紀

MOA美術館蔵

図20 IHS蒔絵螺鈿聖餅箱

図20 IHS蒔絵螺鈿聖餅箱

桃山時代 16世紀後期〜17世紀初期

南蛮文化館蔵

図21 黄金の十字架

図21 黄金の十字架

16世紀~17世紀

南蛮文化館蔵

図22 清水寺図屏風

図22 清水寺図屏風

江戸時代 17世紀

MOA美術館蔵