琳派デザイン 宗達・光琳・抱一

概要

琳派は、狩野派・土佐派のような家系や師弟関係を中心とした流派とは違い、作風に対する共感などにより、後の作家達に継承されました。江戸時代初期の本阿弥光悦(1558-1637)や俵屋宗達(生没年不詳)らにより始まり、中期の尾形光琳(1658-1726)・乾山(1663-1743)へと発展し、後期に酒井抱一(1761-1828)・鈴木其一(1796-1858)がその芸術の再興を志しました。

琳派の作品は、絵画をはじめ、硯箱や着物、扇、印籠、陶器など様々な工芸品に及び、分野にとらわれることなく、斬新で多彩なデザインが創出されました。

本展では本阿弥光悦書・俵屋宗達絵の「鹿下絵新古今集和歌巻」、尾形光琳筆「秋好中宮図」、酒井抱一筆「雪月花図」など、琳派の代表作家における絵画と工芸の優品を展観することで、今なお私たちの生活のなかに生き続ける琳派芸術の魅力をご紹介します。

みどころ

1 琳派が描く動植物

おもな展示作品

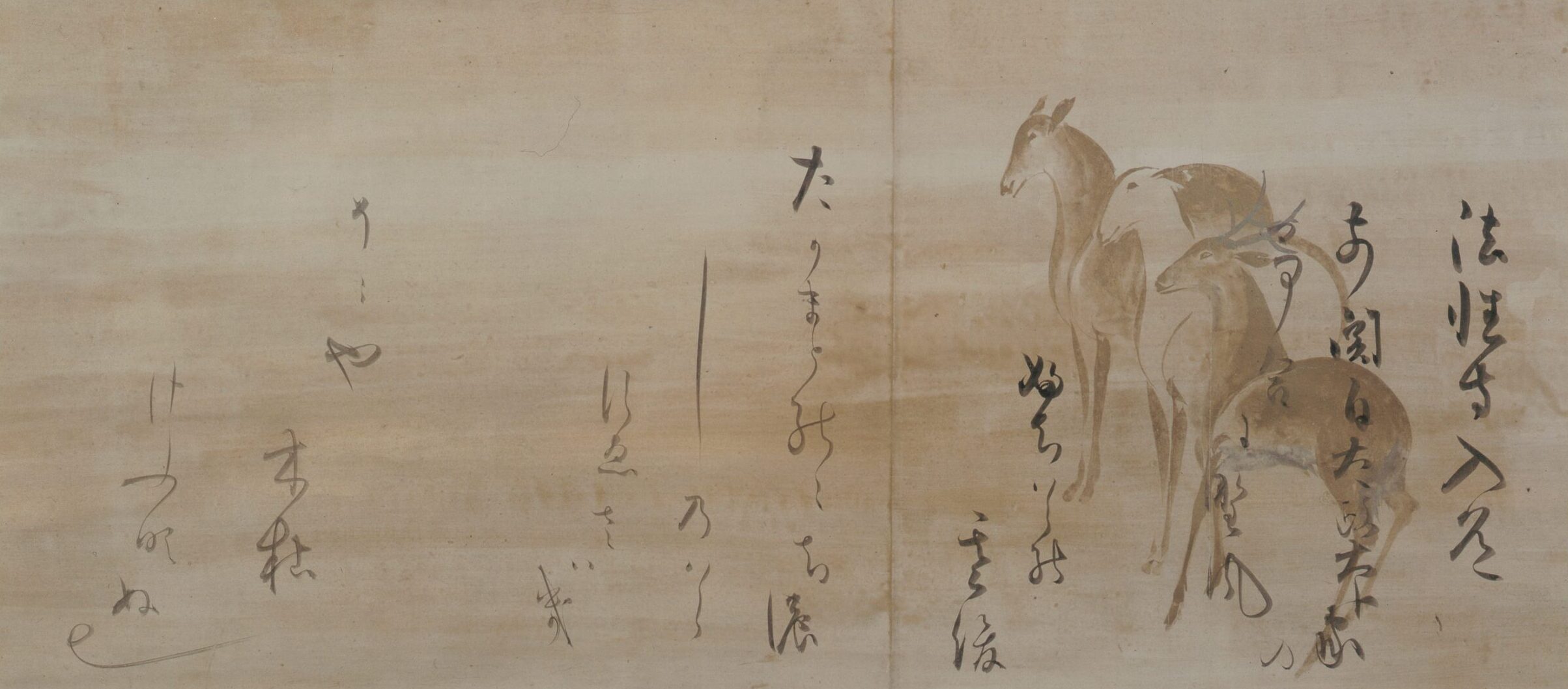

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡」本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵

「軍鶏図」 俵屋宗達

「絖地秋草模様描絵小袖」 伝尾形光琳

「銹絵染付梅花散文蓋物」 尾形乾山

重美「雪月花図」 酒井抱一

「藤蓮楓図」 酒井抱一

2 古典文学の復興

おもな展示作品

「伊勢物語図 西の対」 俵屋宗達

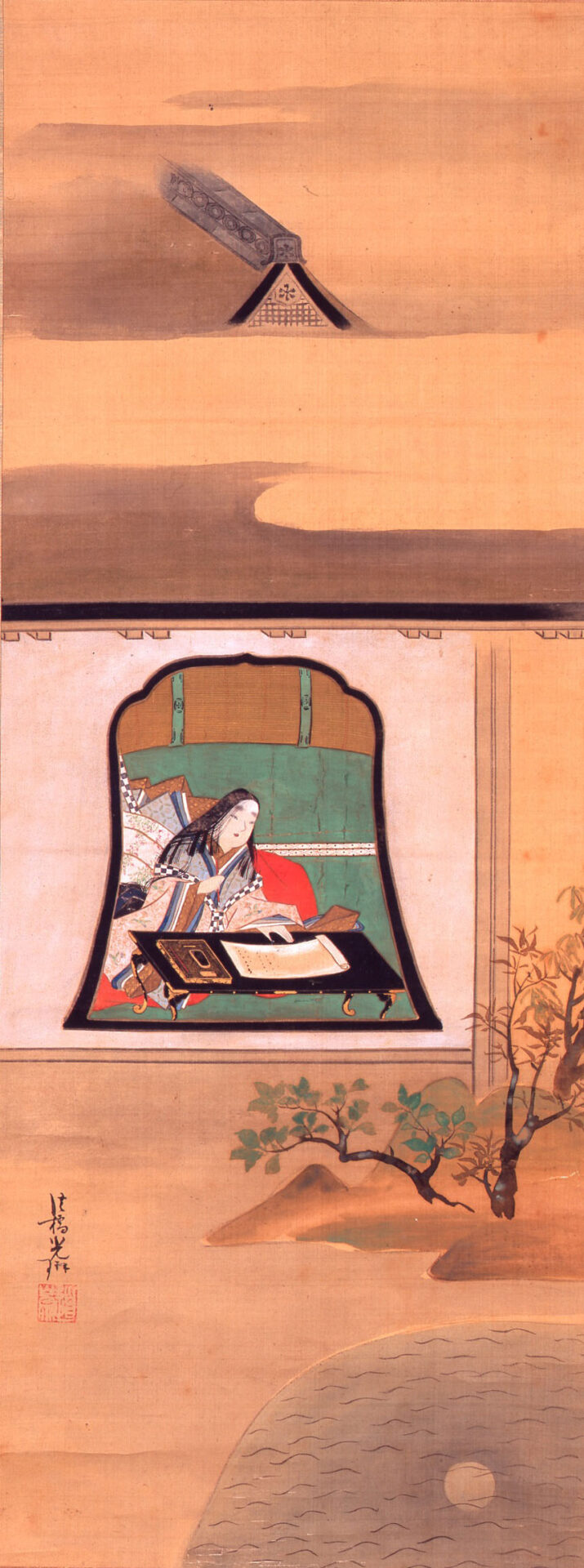

「秋好中宮図」 尾形光琳

重美「紫式部図」 尾形光琳

3 道釈画

おもな展示作品

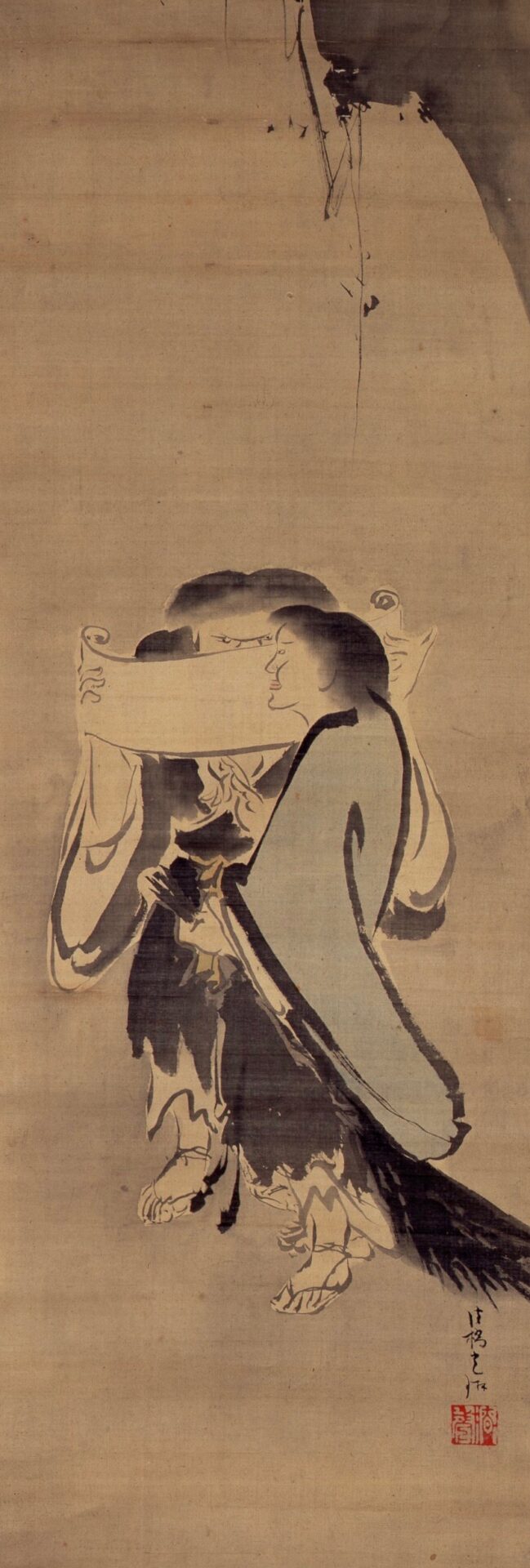

「寒山拾得図」 尾形光琳

「琴高仙人図」 尾形光琳

■本阿弥光悦 (1558-1637)

刀の鑑定や研ぎなどを生業とする本阿弥家に生まれました。工芸家、書家など、多彩な芸術家で、光悦が後世の日本文化に与えた影響は大きいものがあります。また書の世界では「寛永の三筆」の1人として知られ、光悦流の祖となっています。

■俵屋宗達 (生没年不詳)

宗達は、「俵屋」という絵屋(絵画作品を制作販売する工房)を主催していたと考えられています。大和絵の手法や主題を新たに展開させ、琳派の作風の基礎を作りました。水墨画では、輪郭線を使わない没骨法や墨の滲みなどを利用した「たらし込み」の技法で、独特の画調を作り上げています。

■尾形光琳 (1658-1716)

京都の高級呉服商「雁金屋」を営む尾形宗謙の次男として生まれました。少・青年期、富裕な家庭環境のもと、父より能や書、絵の手ほどきを受け、狩野派の画法も学びました。また生家にあった光悦や宗達の作品に触れ、その作風を慕って復興を志すようになります。

弟、乾山の焼物の絵付や小袖、蒔絵の図案を手がけ、工芸にも優れた作品を残しています。

■尾形乾山 (1663-1743)

光琳の弟で、尾形宗謙の三男。京焼の名工・野々村仁清より陶法を学び、元禄12年(1699)鳴滝泉谷に開窯、乾山と称しました。乾山は窯名ですが、号としても用いています。正徳2年(1712)、二条丁子屋町に移り「乾山焼」として、世にもてはやされました。琳派の絵付や、詩歌を表したものなど独特の作品を制作しました。また兄光琳との兄弟合作の陶器も多くあります。

■酒井抱一 (1761-1829)

抱一は、姫路城主、酒井忠仰の次男として江戸藩邸に生まれました。忠仰の没後、家督を継いだ兄・忠以は、多芸多才の趣味人であり、彼の影響のもと、抱一は早くから俳諧などの諸芸に親しみました。狩野派、浮世絵、円山派、土佐派など諸派の画風を学び、30歳頃より、光琳などへの興味のもと草花絵などに画才を発揮しました。

坂東玉三郎衣裳展

10月24日(金)〜12月14日(日)

展示室4〜5