吉田博木版画展

吉田博(1876-1950)は、明治から昭和にかけて、水彩画、油彩画、本版画の分野で西洋画壇を牽引した画家として知られ、太平洋画会の中心人物として活躍しました。44歳で自身の下絵による木版画が出版された後、49歳にして初めて自身の監修による木版画の作品を発表し、西洋の写実的な表現と日本の伝統的な木版画技法を統合した新しい木版画の創造をめざしました。

博は、こよなく自然を愛し、自然のなかにこそ美があるとし、自然とそれを直接見ることのできない人との間にたって、その美を表わすことを画家の使命としました。博の作品のほとんどは風景画で占められており、その取材範囲は、日本はもとより世界各国に及んでいます。

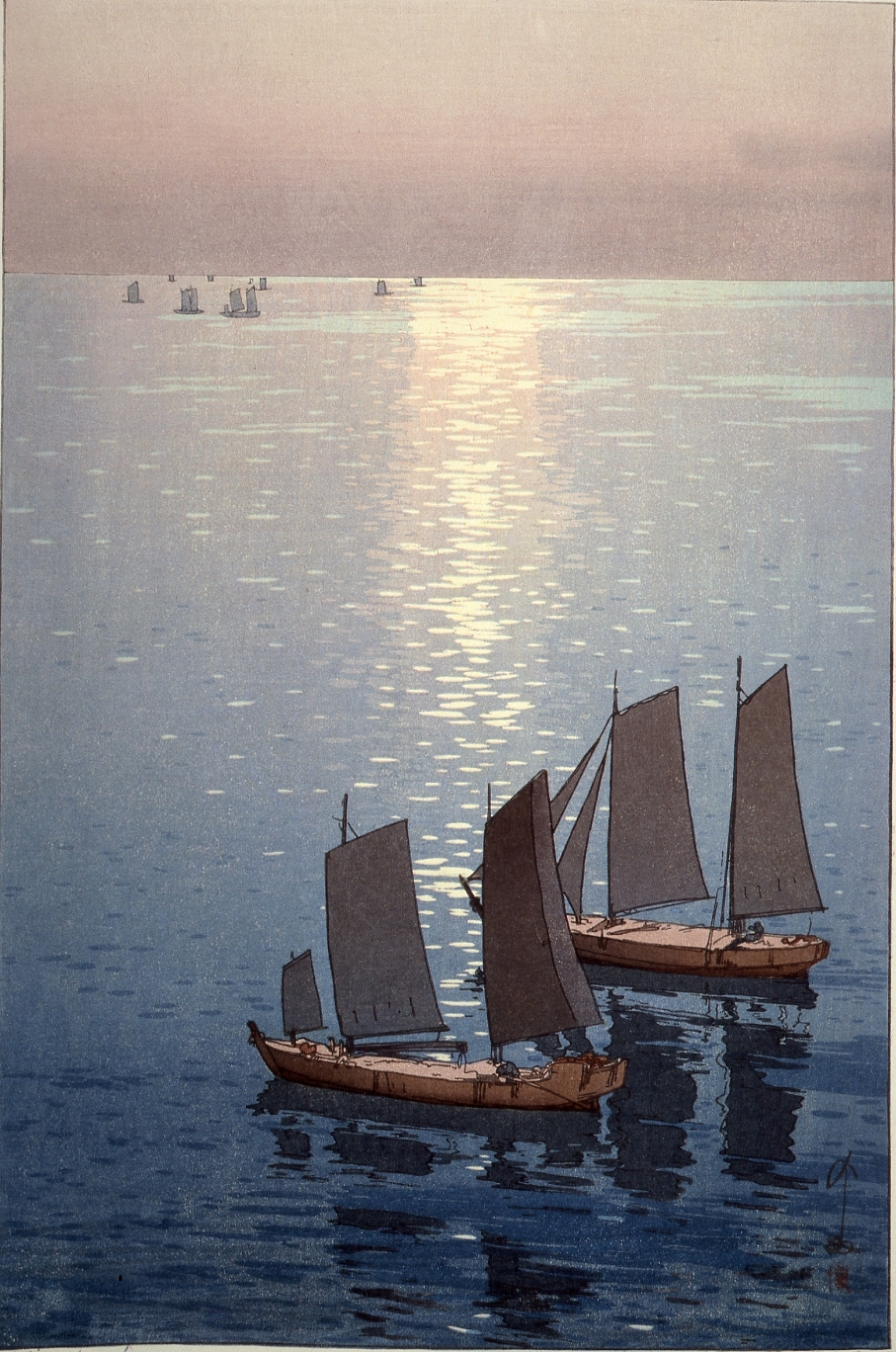

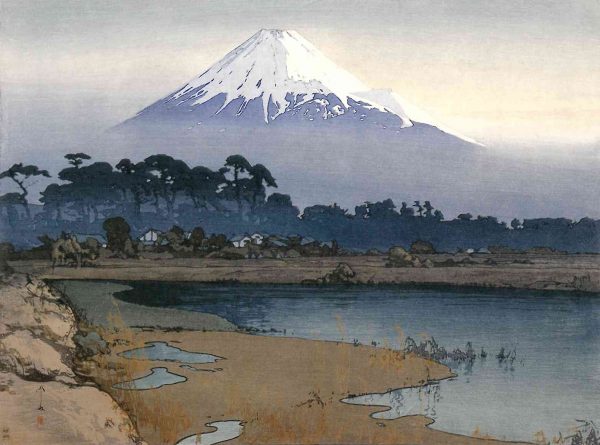

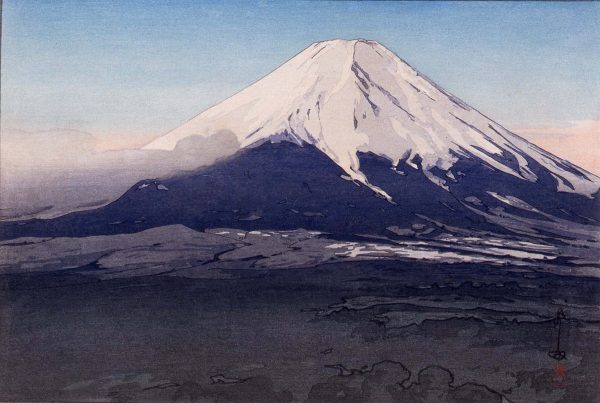

本展では、富士山の雄壮な姿を描いた「冨士拾景」や刻一刻と変化する海の表情を表した「瀬戸内海集」をはじめ約80点を紹介します。

◆展覧会目録はコチラ

見どころ

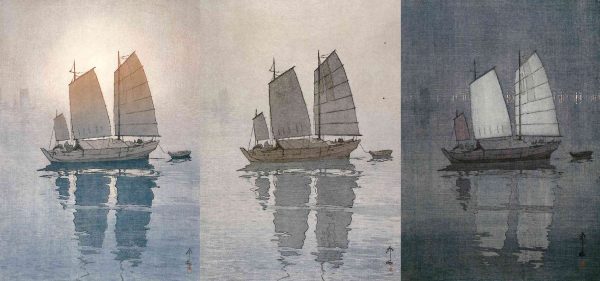

同じ版木を用いて色を替える

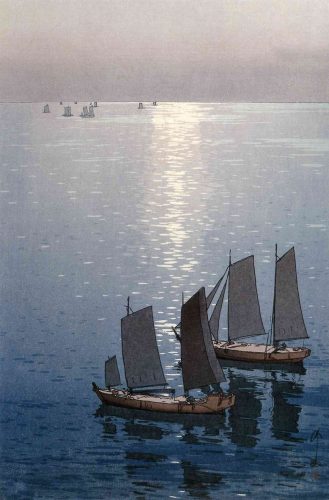

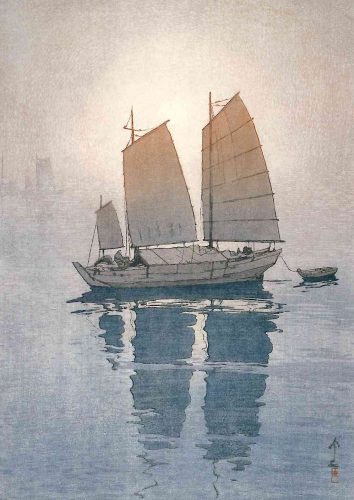

「帆船」シリーズなどに見られるように、朝、霧、夕、夜など、時間帯や大気の状況の変化を同じ版木を用いて色を替えることによって表現する作品があります。

瀬戸内海集 帆船 大正15年(1926) 左から朝、霧、夜

瀬戸内海集 帆船 大正15年(1926) 左から朝、霧、夜

他に類を見ない摺数

平均して30回以上、多いもので70回を超え、「陽明門」では96回の重ね摺を施し、精緻で写実的な表現を実現しています。

陽明門 昭和12年(1937)

陽明門 昭和12年(1937)

標準の倍に近い「特大版」

木版画では摺りの際、紙に水分を含ませるため、特大の紙は伸縮が大きくなり、線画のズレが生じやすくなりますが、この点を克服し、迫力溢れる大作が知られています。

冨士拾景 朝日 大正15年(1926)

冨士拾景 朝日 大正15年(1926)

吉田博について

◆欧米外遊

博は、明治9年(1876)、久留米藩士・上田束の次男として、久留米市に生まれました。明治20年(1887)に福岡に移り、その後中学修猷館に入学すると、図画教師の吉田嘉三郎にその画才を認められ、明治24年(1891)、吉田家の養子になりました。明治26年(1893)、17歳で京都の田村宗立(1846−1918)の門下生となりましたが、翌年上京して小山正太郎(1857−1916)の主催する画塾・不同舎に入門し、本格的な画業をスタートさせます。明治32年(1899)、23歳の時、描き溜めた水彩画を携え、1か月分の生活費のみを持って、後輩・中川八郎とともに決死の渡米を行い、デトロイト美術館等での展示即売会の大成功によって資金を得て、ヨーロッパを巡って2年後に帰国しています。さらに2年半後には、のちに夫人となる義妹ふじをと共に再び渡米し、3年以上をアメリカ、ヨーロッパで過ごして帰国しています。洋行が珍しかった時代の外遊によって古今の西洋美術に触れると共に写生によって大いに画技を磨き、帰国後、油彩画の分野で文展や帝展の審査員を務めるなど近代西洋画壇の中心人物として活躍しました。

◆木版画との出会い

大正9年(1920)、44歳の時、版元渡辺庄三郎との出会いにより、初めての木版画「明治神宮の神苑」を出版し、その後も「帆船」「穂高山」などの木版画を出版します。当初は版画の下絵制作程度の関わりでしたが、大正12年(1923)の関東大震災後、被災した太平洋画会会員救済のための作品販売を目的とする3度目の渡米を機に木版画に対する認識の変化が生まれています。米国で日本の版画が大変な評判であることを知り、日本の伝統を生かした新しい木版画の必要性を実感するに至りました。

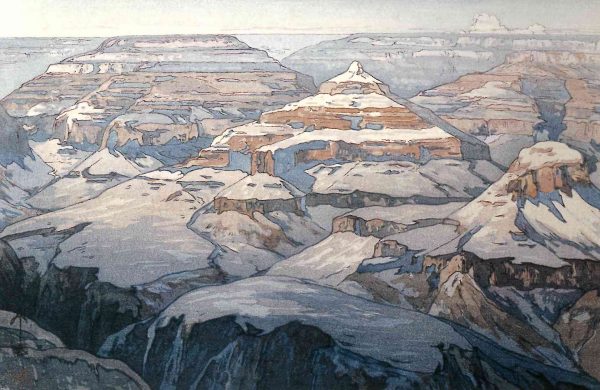

帰国した大正14年(1925)、49歳の時、初めて自ら監修した版画「アメリカの部」6点と「ヨーロッパの部」11点を発表し、その後の後半生は油彩画と並行し木版画の制作にも情熱を傾けました。

木版画の制作にあたって、彫りや摺りは優秀な職人を使いながらも常に傍らで厳しく指導して監修に当たり、そのようにして完成した作品には「自摺」の刻印を押しています。また、職人を指導するためには自分自身も職人以上の技術を身につけなければならないとして努力を重ね、中には自ら彫刻刀を握った作品もあります。

吉田博の自然へのまなざし

◆海外の風景

合計7年間を超える3度の欧米外遊による写生を元に、「グランドキャニオン」「ナイアガラ瀑布」「レニア山」など多くの海外の風景を木版画として制作しています。昭和5年(1930)には長男遠志と共にインド・東南アジアへの写生旅行を行い、翌年「ラングーンの金塔」「タジマハルの庭」「ウダイプールの城」等インド、東南アジアを描いた木版画を発表しています。昭和12年(1937)には、「昌慶宮」「北陵」「奉天市場」など朝鮮・満州の部12点を発表し、昭和12年から3年間は、従軍画家として中国に派遣され、その成果をもとに「蘇州」などを発表しています。世界を旅した博が捉えた美しい海外の風景の数々が木版画に表現されています。

◆山の風景

終生山岳に親しんだ博は、山を題材とした作品を数多く残すと共に『高山の美を語る』を著し、画家の視点から観た山の美について語っています。博は、30代から50代にかけては、夏、日本アルプスや各地の山々でテントを張って山岳風景の写生に勤しみ、秋から春にかけて油彩や版画制作に没頭する生活を続け、木版画においては「日本アルプス十二題」や「冨士拾景」としてその成果を発表しています。また、日本国内にとどまらず、「レニア山」や「マタホルン山」など海外の山についても多くの作品を発表しています。また60歳の時、日本山岳画協会を結成するなど、山岳美に対する強い愛着が看て取れます。

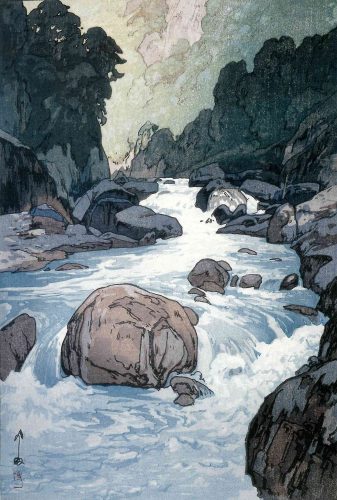

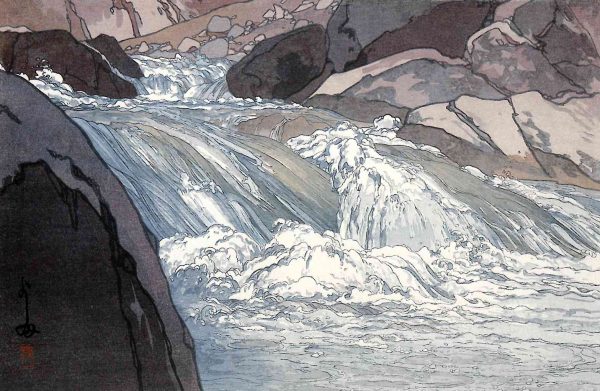

◆水の表現

博の作品には、渓流、池、湖、海など様々な水が多くの作品で描かれています。それらの水面に風景や建物が映った様子を描くことも多く、多数の版木を用いた博独特の手法により、木版画とは思えない精緻で写実的な表現に成功しています。また、「瀬戸内海集」のうち「光る海」では、博自らノミを持ち、夕陽が作り出す海面のきらめきを表現しています。

主な出品作品

グランドキャニオン 大正14年(1925)

グランドキャニオン 大正14年(1925)

ナイアガラ瀑布 大正14年(1925)

ナイアガラ瀑布 大正14年(1925)

冨士拾景 吉田村 大正15年(1926)

冨士拾景 吉田村 大正15年(1926)

冨士拾景 朝日 大正15年(1926)

冨士拾景 朝日 大正15年(1926)

日本アルプス十二題 黒部川 大正15年(1926)

日本アルプス十二題 黒部川 大正15年(1926)

瀬戸内海集 光る海 大正15年(1926)

瀬戸内海集 光る海 大正15年(1926)

瀬戸内海集 帆船 朝 大正15年(1926)

瀬戸内海集 帆船 朝 大正15年(1926)

中房川奔流 大正15年(1926)

中房川奔流 大正15年(1926)

陽明門 昭和12年(1937)

陽明門 昭和12年(1937)