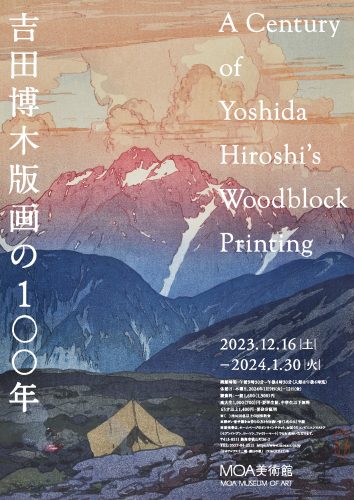

吉田博木版画の100年

吉田博(1876-1950)は、明治から昭和にかけて、水彩画、油彩画、木版画の分野で西洋画壇を牽引した画家として知られています。44 歳で自身の下絵による木版画が出版された後、49 歳にして初めて自身の監修による木版画の作品を発表し、西洋の写実的な表現と日本の伝統的な木版画技法を統合した新しい木版画の創造をめざしました。

本年は、博が本格的に木版画制作を開始するきっかけとなった、大正12年(1923)の外遊から100年になります。この旅で日本の伝統を生かした新しい木版画の必要性を実感した博は、帰国後初めて監修した木版画「米国、欧州の部」シリーズを発表し、後半生は油彩画と並行して木版画の制作に情熱を傾けました。

この度の展観では、100年経過してもなお国内外で愛される吉田博の木版画約70点を紹介します。

みどころ

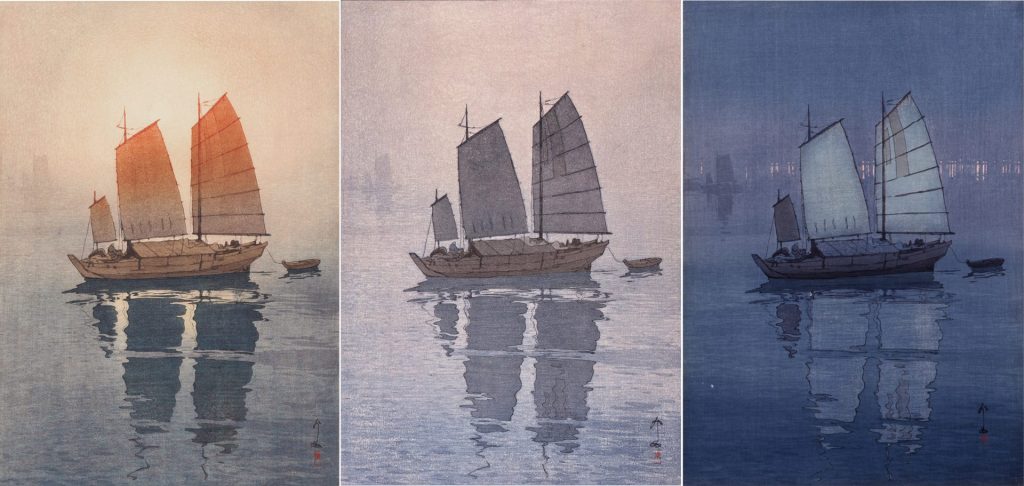

また、登山家でもある博が毎夏登った日本アルプスを主題とした「日本アルプス十二題」、刻一刻と変化する海を捉えた「瀬戸内海集 帆船」など代表作品を展示。 さらに高精細の作品映像を投影し、精巧に表現された博の版画をお楽しみいただきます。

「米国シリーズ グランドキャニオン」

吉田 博 1925 (大正14)年

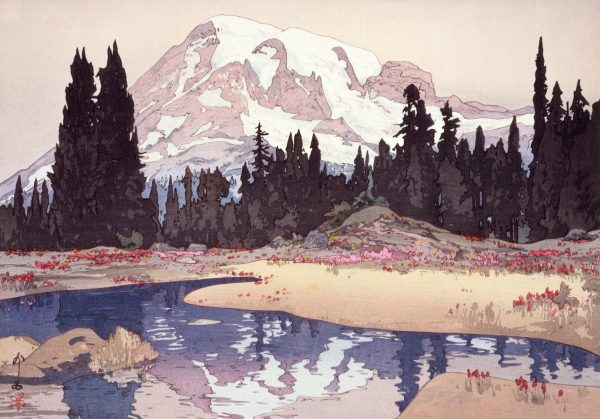

「米国シリーズ レニヤ山」

吉田 博 1925 (大正14)年

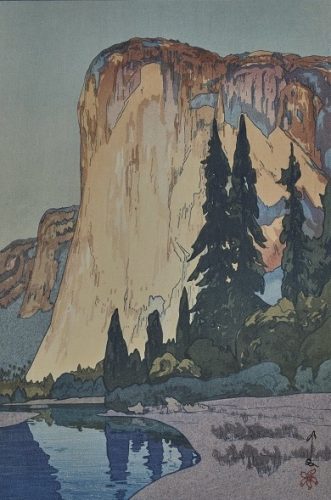

「米国シリーズ エルキャピタン」

吉田 博 1925 (大正14)年

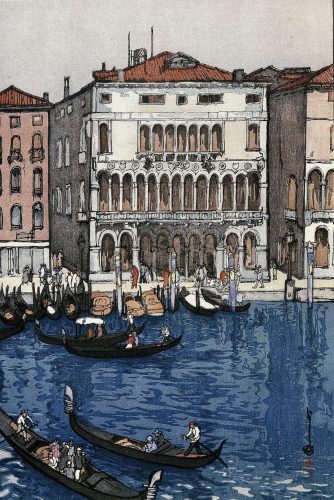

「欧州シリーズ ヴェニスの運河」

吉田 博 1926 (大正15)年

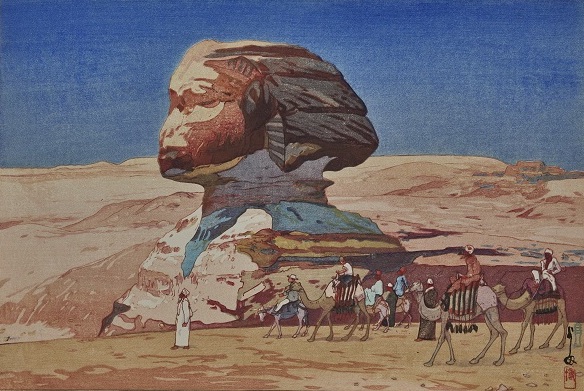

「欧州シリーズ スフィンクス」

吉田 博 1925 (大正14)年

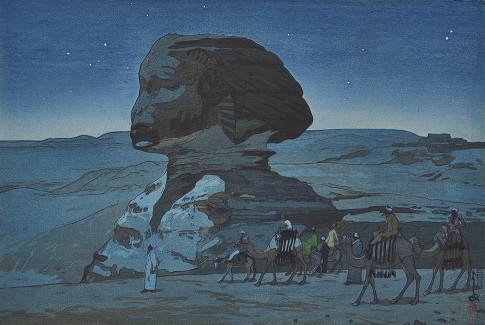

「欧州シリーズ スフィンクス 夜」

吉田 博 1925 (大正14)年

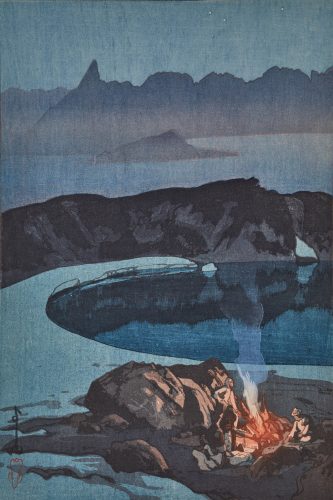

「日本アルプス十二題 劔山の朝」

吉田 博 1926 (大正15)年

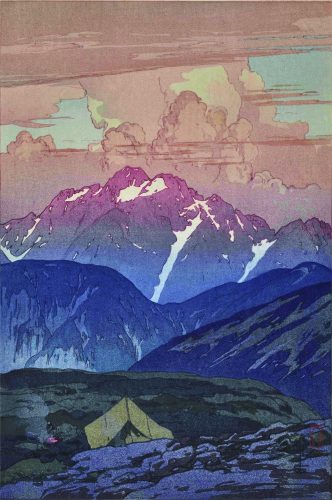

「日本アルプス十二題 鷲羽岳の野営」

吉田 博 1926 (大正15)年

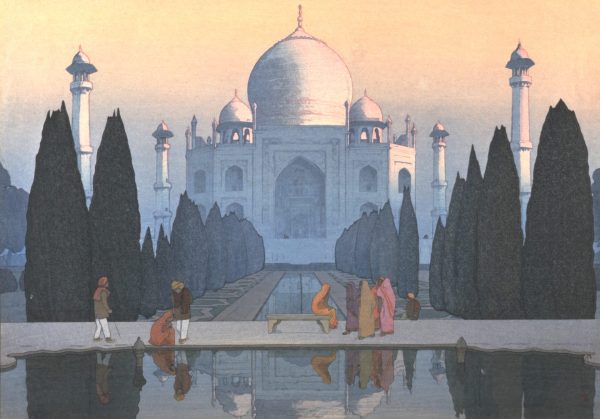

「印度と東南アジア タジマハルの朝霧 第五」

吉田 博 1932 (昭和7)年

「印度と東南アジア ヴィクトリア メモリヤル」

吉田 博 1931 (昭和6)年

「瀬戸内海集 帆船 (左から朝、霧、夜)」

吉田 博 1926 (大正15)年

「陽明門」

吉田 博 1937年(昭和12)

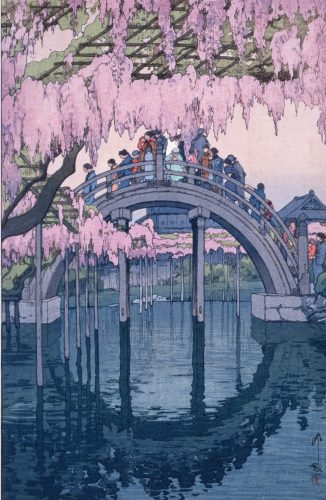

「東京拾二題 亀井戸」

吉田 博 1927(昭和2)年

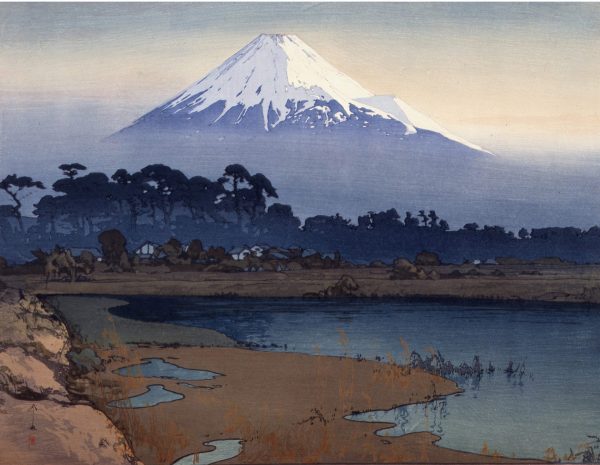

「冨士拾景 朝日」

吉田 博 1926 (大正15)年

「雲海 鳳凰山」

吉田 博 1928 (昭和3)年

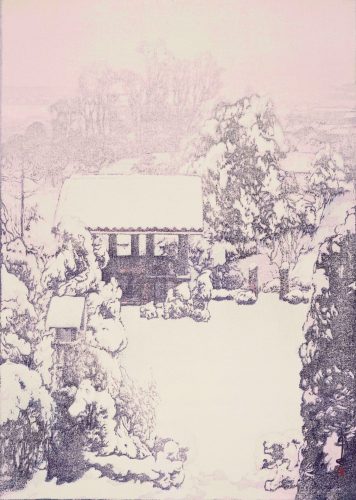

「東京拾二題 中里之雪」

「東京拾二題 中里之雪」

吉田 博 1928(昭和3)年 個人蔵

(c)2023 YOSHIDA HIROSHI TRUST

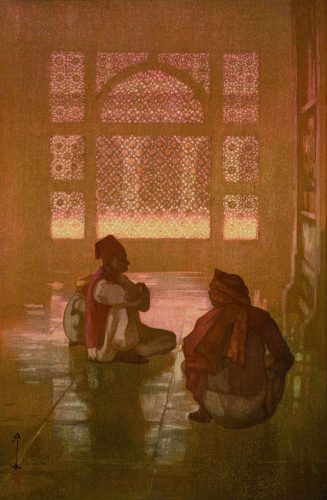

「印度と東南アジア フワテプールシクリ」

「印度と東南アジア フワテプールシクリ」 吉田 博 1931(昭和6)年 個人蔵

(c)2023 YOSHIDA HIROSHI TRUST

吉田博について

吉田博(1876–1950)は、久留米藩士・上田束の次男として、 久留米市に生まれました。18 歳で上京して小山正太郎 (1857-1916)の主催する画塾・不同舎に入門し、本格的な画業を開始しています。明治 32 年(1899)、23 歳の時、描き溜めた水彩画を携え、 1か月分の生活費のみを持って、後輩・中川八郎とともに決死の渡米を行いました。この時、デトロイト美術館等での展示即売会の大成功によって資金を得て、ヨーロッパも巡って 2 年後に帰国しています。さらに 2 年半後には、のちに夫人となる義妹ふじをと共に再び渡米し、3年以上をアメリカ、 ヨーロッパで過ごしました。これらの外遊によって古今の西洋美術に触れると共に大いに画技を磨き、日本最初の洋画団体である太平洋画会の中心人物として活躍しました。大正 9 年(1920)、44 歳の時、版元渡邊庄三郎との出会いにより、初めての木版画「明治神宮の神苑」を出版しました。 当初は版画の下絵を制作する程度でしたが、関東大震災後、 被災した太平洋画会会員の作品販売を目的に渡米した際、米国で日本の版画が大変な評判であることを知り、自ら習得した西洋の写実的な表現と日本の伝統を生かした新しい木版画創造の必要性を実感するに至りました。帰国した大正 14 年 (1925)、49 歳の時、初めて自ら監修した木版画の作品を発表し、その後の後半生は油彩画と並行し木版画の制作に情熱を傾けました。

その他の展示作品

「欧州シリーズ ユングフラウ山」

吉田 博 1925 (大正14)年

「欧州シリーズ ルガノ町」

吉田 博 1925 (大正14)年

「日本アルプス十二題 穂高山」

吉田 博 1926 (大正15)年