展覧会

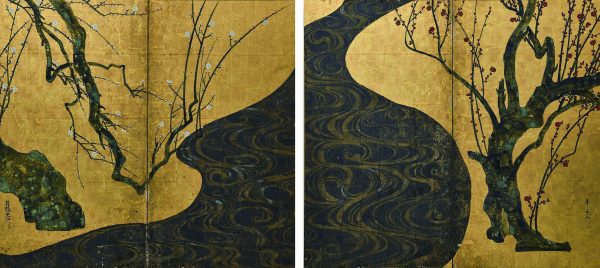

リニューアル3周年記念名品展 第1部 国宝「紅白梅図屏風」

2019.01.25(金) - 2019.03.12(火)

概要

MОA美術館では、国宝「紅白梅図屏風」をはじめとする当館コレクションから精選した所蔵名品展を開催いたします。

国宝「紅白梅図屏風」は、江戸時代中期の絵師、尾形光琳の最晩年期の一大傑作であり、日本美術を代表する作品です。対立して勇姿を競う紅白の梅、判を押したかのように線描きしない梅花の描き方や蕾の配列、樹幹に見られるたらし込みなど、優れた要素が結集し、画面に重厚なリズム感と洒落た装飾性を与えています。中央の川は静かに流れ、光琳独特の絶妙な筆致により渦まく水文が観るひとの目を引き付け、さらに末広がりの川の面が絵に存在感を与えています。この流水文の絵画表現は、近年の科学調査により、銀箔地に水文をマスキングし、露出した銀箔を黒色に硫化変色させるという極めて類のない工芸的な手法である事が判明しました。呉服商「雁金屋」の御曹司だった光琳は染色技法に詳しく、本作品の金銀地に対して防染技術の試みを垣間見せる大変興味深い作例です。

本展覧会では、この他に京焼の大成者・野々村仁清作 国宝「色絵藤花文茶壺」、奈良から室町期までの古筆名蹟の集大成といえる国宝 手鑑「翰墨城」と、所有する国宝3点全てをご覧いただきます。さらに奈良時代重要文化財「過去現在絵因果経断簡」などの仏教美術、重要文化財「高士観月図」など中国・日本絵画、重要文化財「山水人物蒔絵手箱」等の漆工芸など伝統に培われた香り高い東洋美術の精華を展観します。

展覧会目録はコチラ

◆関連イベント

名品展と館内施設のスライドショー

日時:期間中の毎週土曜日 13:30-14:00(ただし、1/26、2/23を除く)

場所:本館1階スタジオ

料金:無料(入館料は別途必要)

※都合によりギャラリートークに変更することがあります。

国宝 紅白梅図屏風 尾形光琳 江戸時代18世紀

白梅の大部分を画面外にかくし、紅梅は画面一杯に描いて左右対照の妙をみせ、中央には末広がりの水流をおく。デザイン的な梅花や水紋、樹幹のたらし込みなど優れた要素が結集し、重厚なリズム感と装飾性を与えている。

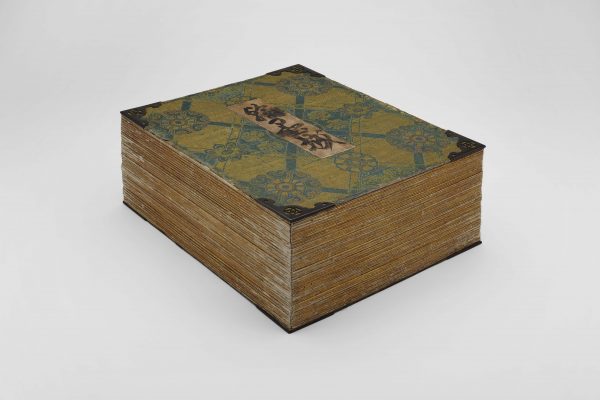

国宝 手鑑「翰墨城」 奈良~室町時代

この手鑑は、「藻塩草」(京都国立博物館蔵)「見ぬ世の友」(出光美術館蔵)とともに、古筆三大手鑑の一つとして名高い。「翰墨城」の名は、翰(筆)と墨によって築かれた城という意味で、古筆切が311葉収められている。

国宝 色絵藤花文茶壺 野々村仁清 江戸時代 17世紀

仁清の遺作中、この茶壺は最高の名作として名高い。仁清特有の白釉の上に、赤や緑、紫、金、銀などを用いて巧みな構図で藤が描かれている。薄く均等に挽き上げた端正な姿で、文様と器形が優れた調和を見せている。

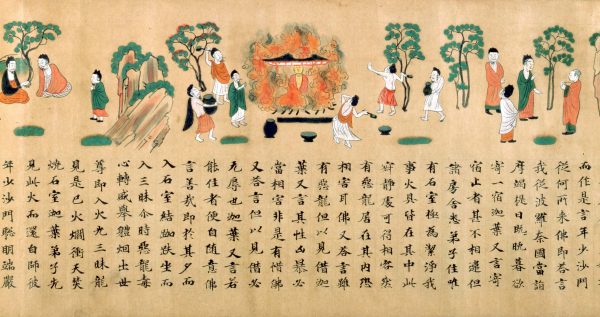

重文 過去現在絵因果経断簡 奈良時代8世紀

過去現在因果経の、釈迦の前世の物語と生涯を内容とした4巻からなる経典である。本断簡は、巻第4の一部で4紙84行、「初転法輪」より「度三迦葉」までの約8段に当る。奈良時代における貴重な作例である。

重文 山水人物蒔絵手箱 鎌倉時代

鎌倉時代には、絵画的表現に写実性と立体感を高めるための蒔絵技法が極めて発達した。この手箱では筏流し、鵜飼舟や蛇籠、山水の景色などを、多様な蒔絵技法を駆使して表し、人々の営みを生き生きと表現している。