広重が描いた静岡 東海道五十三次を中心に

江戸時代、徳川幕府によって整備が進められた街道のうち、江戸と京都を結ぶ東海道は、参勤交代の大名行列や寺社巡礼の庶民などが往来し賑わいました。特に江戸時代後期、旅が庶民にとって身近になり、「東海道名所図会」などの地誌や紀行文の盛行、滑稽本『東海道中膝栗毛』の大ヒットなどを背景に旅への関心が非常に高まりました。

そのような中、版元保永堂から刊行された歌川広重(1797〜1858)の「東海道五十三次」は大人気を博し、広重を浮世絵風景画家の第一人者に押し上げました。この目覚ましい成功によって、その後も「行書版」や「隷書版」など、広重の下絵による様々な東海道シリーズが出版されています。

本展は、日本最大の観光イベントであるディスティネーションキャンペーンが2019年4月より6月まで静岡で行われることにあわせ、東海道に置かれた53の宿場のうち静岡県内の22宿を取り上げ、広重の東海道シリーズから紹介するものです。作品には、各地の名所・名物、気候の特徴や伝承などが描かれ、当時の人々のその地に対するイメージをうかがい知ることができます。広重の臨場感溢れる作品を通して、江戸時代の「静岡の旅」をお楽しみください。

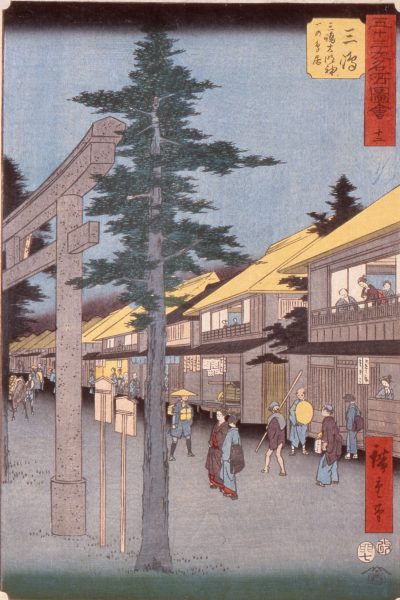

三島 三島市

人 口 4,048人

家 数 1,025一軒

旅 籠 74軒

本 陣 2軒

脇本陣 2軒

名 物 三島暦

沼津へ 1 里半(約 5.9km)

三島は、豆州唯一の宿駅。箱根越え上り下りのほとんどの旅客の宿泊地として賑わった。三島明神(現在の三島大社)は、伊豆国の一ノ宮として源頼朝や鎌倉幕府の信仰も篤く、江戸幕府からも手厚い保護を受け、東海道では熱田神宮に次ぐ規模を誇った。三島神社下社家川合良節が版行した「三島暦」は、「伊勢暦」が公認だった当時、伊豆・相模の両国だけに頒布を許されていた暦で、みやげ 物として人気があった。

三島(保永堂版)

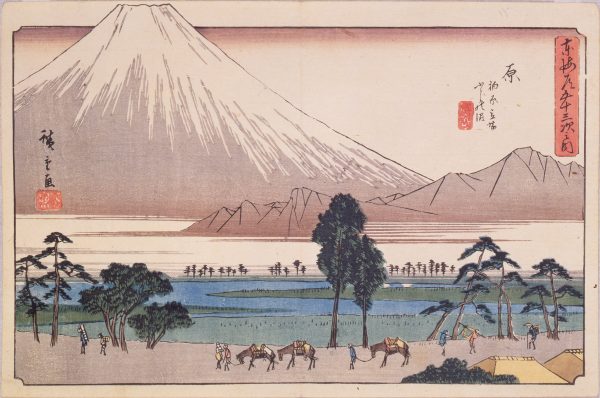

原 沼津市

人 口 1,939 人

家 数 398 軒

旅 籠 25 軒

本 陣 1 軒

脇本陣 1 軒

名 物 うなぎの蒲焼き、白酒

吉原へ3 里 22 間(約 11.8km)

「原」という地名は「浮島ケ原」と呼ばれる広大な湿地帯に由来するとされ、その向こうにそびえる雄大な富士の姿は絶景であった。吉原宿へ向かう途中には、往昔より著名な田子の浦の海岸がある。

原(保永堂版)

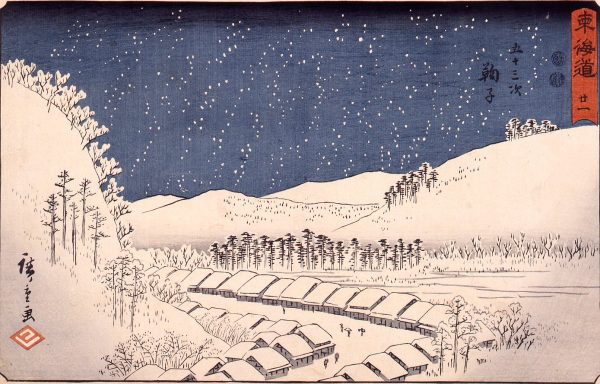

蒲原 庵原郡蒲原町

人 口 2,480 人

家 数 509 軒

旅 籠 42 軒

本 陣 1軒

脇本陣 3軒

名 物 鮑・栗粉餅

由比へ1 里(約 3.9km)

蒲原(保永堂版)

藤枝 藤枝市

人 口 4,425人

家 数 1,061軒

旅 籠 37軒

本 陣 2軒

脇本陣 なし

名 物 瀬戸の染飯

嶋田へ 2 里 8 町(約 8.7km)

藤枝宿は、室町時代末期から田中城の城下町として発展してきた。田中城は戦国時代今川氏によって築かれた円形の平城で、現在は塀と土塁が残る。この城に立ち寄った家康が鯛の天ぷらを食べ、食あたりしたのが原因で亡くなったという説がある。宿は東西に渡り約2キロと長く大規模な宿場町だった。交通の要所、商業地として非常な賑わいを見せていた。

藤枝(保永堂版)

東海道五十三次之内 鞠子(隷書版)

東海道五十三次之内 原(行書版)

五十三次名所図会 三嶋

広重と東海道シリーズ

保永堂版「東海道五十三次」の大成功を受け、広重はその後も様々な版元の需めに応じ多くの東海道シリーズを手がけた。それらは生涯に二十余種にもおよび、中でも保永堂版、行書版、隷書版と呼ばれるシリーズは高い評価を受けている。

保永堂版「東海道五十三次」

天保4年(1833)頃、版元竹内孫八(保永堂)と鶴屋喜右衛門(僊鶴堂)から共同出版が始まり、のちに保永堂の単独出版となった大判55枚の揃いものである。透視図法的な空間処理や空気遠近法を用いた画面に、各地の名産や名物、絶佳な風景の名所などを巧みに織り込んだ情趣豊かな作品で、長年にわたり人気を博した。

東海道五十三次之内(行書東海道)

天保13年(1842)頃、版元江崎屋辰蔵・江崎屋吉兵衛から刊行された間判55枚揃。外題の文字が行書で書かれていることから、俗に「行書東海道」と呼ばれる。

東海道(隷書東海道)

嘉永年間(1848〜54)に版元丸屋清次郎(寿鶴堂)から刊行された大判55枚揃。外題が隷書のため、俗に「隷書東海道」と呼ばれる。広重の東海道シリーズの中で、横大判で風景を主体とした揃物は、保永堂版と本作のみである。

五十三次名所図絵(竪絵東海道)

安政2年(1855)に版元蔦屋吉蔵(紅栄堂)から刊行された大判55枚揃。全図竪画面であるため「竪絵東海道」と呼ばれる。

◆展覧会目録はコチラ