展覧会

リニューアル3周年記念 名品展 第2部 桃山・江戸の華とわび

2019.09.27(金) - 2019.10.28(月)

概要

リニューアル3周年記念 名品展 第2部 桃山・江戸の華とわび(Youtube)

桃山時代には、華やかな金碧障屏画が城郭や邸宅を飾る一方、茶の湯の世界では、舶来した唐物の賞翫に加え、不完全・不定形や自然の生地の美を志向する「わび茶」が千利休によって大成しました。

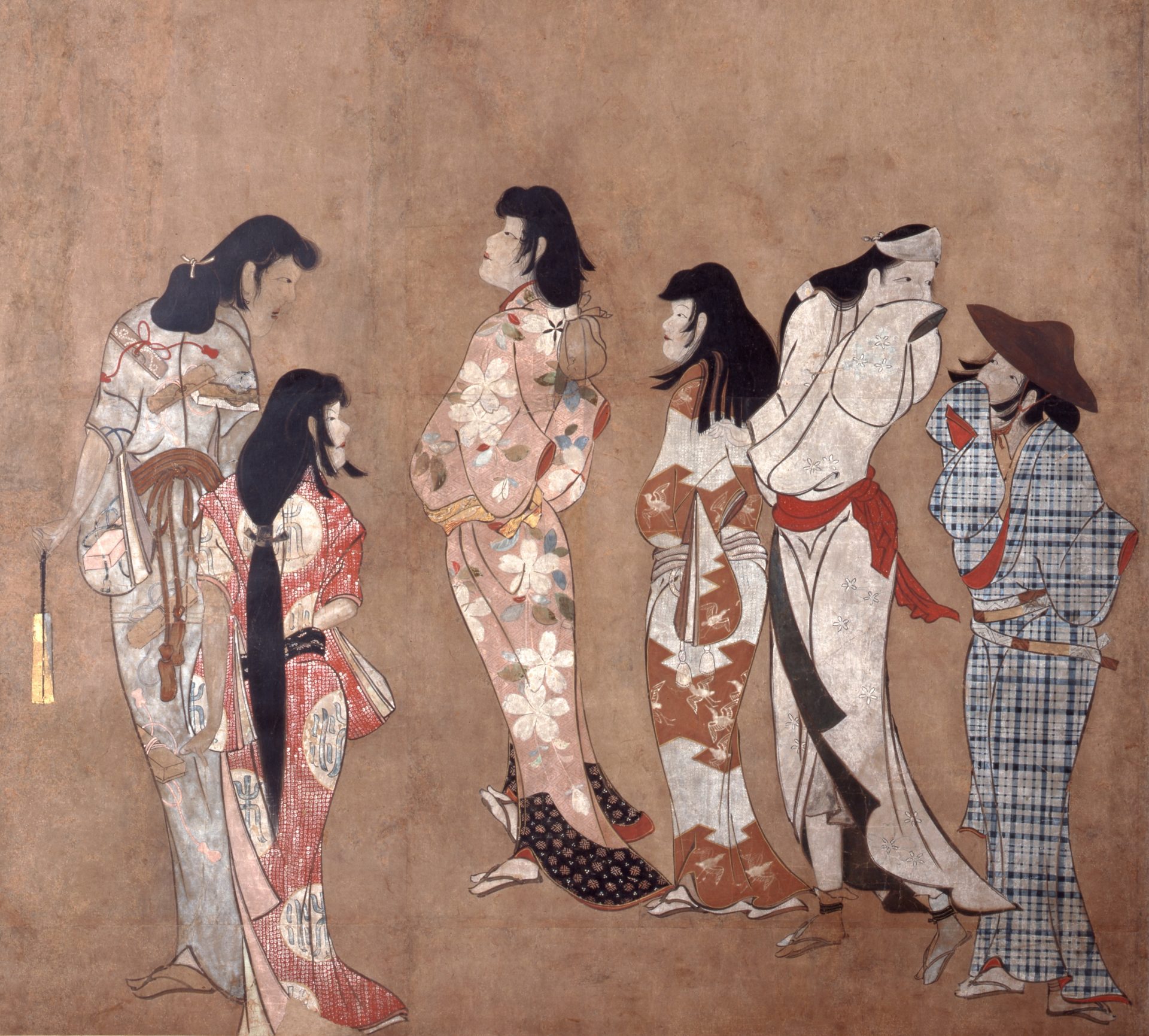

戦国の乱世が終わり泰平の世を迎えると、生活を謳歌する気分が高まり、祭礼や遊楽などの風俗を画題とする絵画が隆盛し江戸中期になると、大衆の好尚に応え歌舞伎や吉原の遊女などを主題とした浮世絵が流行しました。

本展では、重文「湯女図」などの近世初期風俗画、勝川春章筆 重文「雪月花図」をはじめとする浮世絵の名品、さらに利休の創意による長次郎作「黒楽茶碗 あやめ」など、華やかさとわびの美意識が共に高揚した桃山・江戸時代の美術を所蔵品より精選し紹介します。

重文 雪月花図 勝川春章 江戸時代 18世紀

勝川春章(1726~92)は江戸中期の浮世絵師で、勝川派の祖。版画・版本にも優れた作品を多数残し、特に役者絵においては、それまでの鳥居派の典型を破って、写実的似顔絵を始めた。また、肉筆画の技量は浮世絵師中第一級と賞される。本図は、雪月花の三幅対を平安王朝の三才媛の見立(みたて)絵とし、これを当世市井の婦女風俗に描き替えている。向かって左の幅は、清少納言の「香炉峰の雪は簾(すだれ)をかかげて見る」という故事を、武家の奥方風の女性として描き、中央の幅は、武家の娘風の女性を、石山寺で机にもたれて筆をとる『源氏物語』の作者紫式部に見立てている。また、向かって右の幅は、「花の色はうつりにけりな いたづらに 我が身よにふる眺めせしまに」と詠んだ小野小町を、芸者として描いている。中央の幅の女性像は、衣裳などが彫塗りによる重厚な描き方であるのに対し、左右の幅では暢達な線描が実に軽妙で、江戸好みの髪型や衣裳の美しさが見事にとらえられている。

重文 婦女風俗十二ヶ月図 勝川春章 江戸時代 18世紀

この作品は肉筆浮世絵の中でも代表的な傑作で、当初の十二幅中、一月と三月の二幅が失われている。そのため、歌川国芳(くによし)によって補充されたが、現在その一幅も失われ、「三月・潮干狩図」のみが現存している。この揃物は、春章の最も脂の乗った天明期(1781~89)の作で、月々の季節感や行事を各図に背景として見事に取り入れている。また、縦長の画面に、数人の婦女子と楼舎、調度、花卉などを巧みに描き込んだ構図の美しさや精緻な描写も、肉筆画における春章の優れた力量を見せている。とりわけ美人の衣裳に見られる細密な描写と色彩には、春章の非凡な手腕が発揮されている。最後の「十二月節分図」だけに「旭朗井勝春章画」の落款と、「酉爾」の朱文方印が捺されている。松浦家伝来。

重文 二美人図 葛飾北斎 江戸時代 19世紀初期

葛飾北斎(1760~1849)は、『北斎漫画』や「冨嶽三十六景」などの版本・版画の大作で知られるが、肉筆の優作も数多く残している。北斎は、安永7年(1778)数え年19歳で肉筆画の名手勝川春章(しゅんしょう)の門に入り、浮世絵を学ぶ一方、狩野(かのう)派・琳派・住吉派などの画法を学んだ。本図は、北斎の美人画の中でも、人物の細面で柔和な表情と流暢で無駄のない描線、落ち着いた色彩などから見て、北斎画歴前半期の代表的な美人画ということができる。立姿の花魁(おいらん)に坐姿の女芸者を配した構図がよく、顔の表情や衣裳文様に北斎一流の手腕が見られる。落款および「亀毛蛇足」の朱文長方印より推定して、寛政年間(1789~1801)末から文化年間初めの頃、北斎四十歳代の作品と見られる。

大童山土俵入 東洲斎写楽 江戸時代 寛政6~7年(1794~95)頃

東洲斎写楽は、寛政6年(1794)5月から翌年1月までの十ヵ月間に約百四十種の役者絵・相撲絵を残している。役者の似顔をとらえることに巧みであった写楽は、本図のような相撲絵でも、力士たちの個性ある顔の特徴を見事にとらえている。大童山文五郎は、出羽の国村山郡長瀞村の百姓武左衛門の倅せがれ*として生まれた怪童で、数え年八歳で、身長一メートル二十センチ、体重八十キログラムあまりあったという。寛政六年十一月江戸両国の回向院での勧進相撲に七歳で登場し、土俵入りだけを演じて江戸っ子の人気を集めた。本図には、控え力士中に寛政七年正月に没した谷風が描かれているので、寛政六年の十一月場所、大童山が土俵に初めて登場した年の様子であろうと思われる。

婦女人相十品 文読美人 喜多川歌麿 江戸時代 寛政3~4年(1791~92)頃

歌麿のこの「婦女人相十品」という大判錦絵十枚の揃物は、「婦人相学十躰」とともに寛政3、4年(1791~92)頃の作で、歌麿の芸術的最盛期の初期に属する傑作である。この時期、円熟期に達していた歌麿は、女性の上半身や顔を画面いっぱいに構図する新様式を発表した。前代の天明年間(1781~89)の鳥居清長(きよなが)の美人画が、全身像や群像形式で姿や衣裳の美しさを表現したのに対し、女性の顔の表情や髪型の美しさを活写したところに特色がある。またこの「婦女人相十品」の揃物は、すべて背景が雲母摺(きらず)りで、当時としては高価な雲母(うんも)の粉を用いて摺ったぜいたくなものとなっている。

黒楽茶碗 銘 あやめ 長次郎 桃山時代 16世紀

千利休の高弟南坊宗啓(なんぼうそうけい)が著した『南方録』によると、天正15年(1587)五月中に利休は「茶碗 黒 渓(あやめ)」を三回用いているが、本図の茶碗はそれにあたるものと推測されている。外箱蓋表に「あやめ 長次郎作 旦(花押)」、内箱蓋表に「長次郎焼 茶碗」と宗旦が書き付けている。同じく長次郎作の茶碗「まこも」の中箱に、久須美疎安が「あやめハ千宗守ニ有之」と記しているので、宗旦から一翁宗守、さらに官休庵に伝わったと思われる。後に永楽善五郎の所持となり、草間伊兵衛に譲られた。 「大黒(おおぐろ)」や「俊寛」の形式とも違った独特の作行きの茶碗であるが、現存する長次郎黒茶碗の中では侘びの趣きの深い名碗の一つである。全体がかなり厚手に成形されており、胴にわずかにくびれがつけられていて、肌の起伏に言い難い趣きがある。高台は小振りで低く、高台内の兜巾(ときん)は渦がなくおとなしい。畳付(たたみつき)には目跡(めあと)が五つ残っている。黒釉には長次郎焼特有の黄褐色のかせがむらむらと現れていて、いかにも古色蒼然とした趣きである。見込みはいちだんとかせており、いわゆる茶溜りはないが、かなり深く削り込まれている。釉がかりも厚いようで、内外に幕釉(まくぐすり)のように見えるところがある。長次郎外七種の一つ。仕覆(しふく)は利休間道(かんとう)が添っている。

瀬戸黒茶碗 銘 ワラヤ 桃山時代 16世紀

高台がきわめて低く、裾の角張った半筒形をした、典型的な美濃の瀬戸黒茶碗である。胴をわずかにすぼめ、口縁は外反りにしている。口縁には山の端状の変化が見られ、胴には縦に箆(へら)削りが認められる。見込み中央の茶溜りには轆轤(ろくろ)目が渦状に残っている。高台脇を少し残して、全面に漆黒の釉薬がかけられており、堂々とした力強い作行きである。高台脇には、表千家六世、覚々斎原叟(かくかくさいげんそう)(1678~1730)の筆になる「ワラヤ(花押)」の銘が朱漆で記され、内箱の蓋裏には同八世、啐啄斎(そつたくさい)(1744~1808)が「瀬戸黒 茶碗 覚々 銘ワラヤ(花押)」と記している。

秋草蒔絵折敷 桃山時代 16世紀

四周に立ち上がりをつけた方形・角切りの折敷で、二枚一組となっている。木製の素地に布着せを施して黒漆を厚くかけ、菊・薄(すすき)・萩などの秋草を写生風に平蒔絵の蒔き放しの技で表している。秋草文様は、古くから日本人独特の季節感や感受性を代表する図柄として愛好され、特に源氏物語絵巻などの王朝絵画遺品にきわめて情緒豊かに表現されている。この伝統的な意匠は、桃山時代の代表的な高台寺蒔絵の主文様として取り上げられるようになり、そこではこの時代特有の豪華な表現が見られる。この二枚の折敷には、針描(はりがき)や絵梨地を文様中に多用して、色彩文様に変化をつけ、粉の蒔き方にも工夫をこらすなど、秋草それぞれの趣きが新鮮に華やかに表現されている。