exhibition

展覧会

開催中

琳派デザイン 宗達・光琳・抱一

2025.10.24(金) - 2025.12.14(日)

琳派は、狩野派・土佐派のような家系や師弟関係を中心とした流派とは違い、作風に対する共感などにより、後の作家達に継承されました。江戸時代初期の本阿弥光悦(1558-1637)や俵屋宗達(生没年不詳)らにより始まり、中期の尾...

開催中

坂東玉三郎衣裳展

2025.10.24(金) - 2025.12.14(日)

この度、坂東玉三郎特別舞踊公演にあわせ、坂東玉三郎衣裳展を開催します。玉三郎丈は、自身が演じる役の舞台衣裳を制作するにあたり、役柄や季節にあわせた情景・配色にこだわりつつ、織物や刺繍の職人に直接思いを伝えて依頼しています...

開催予定

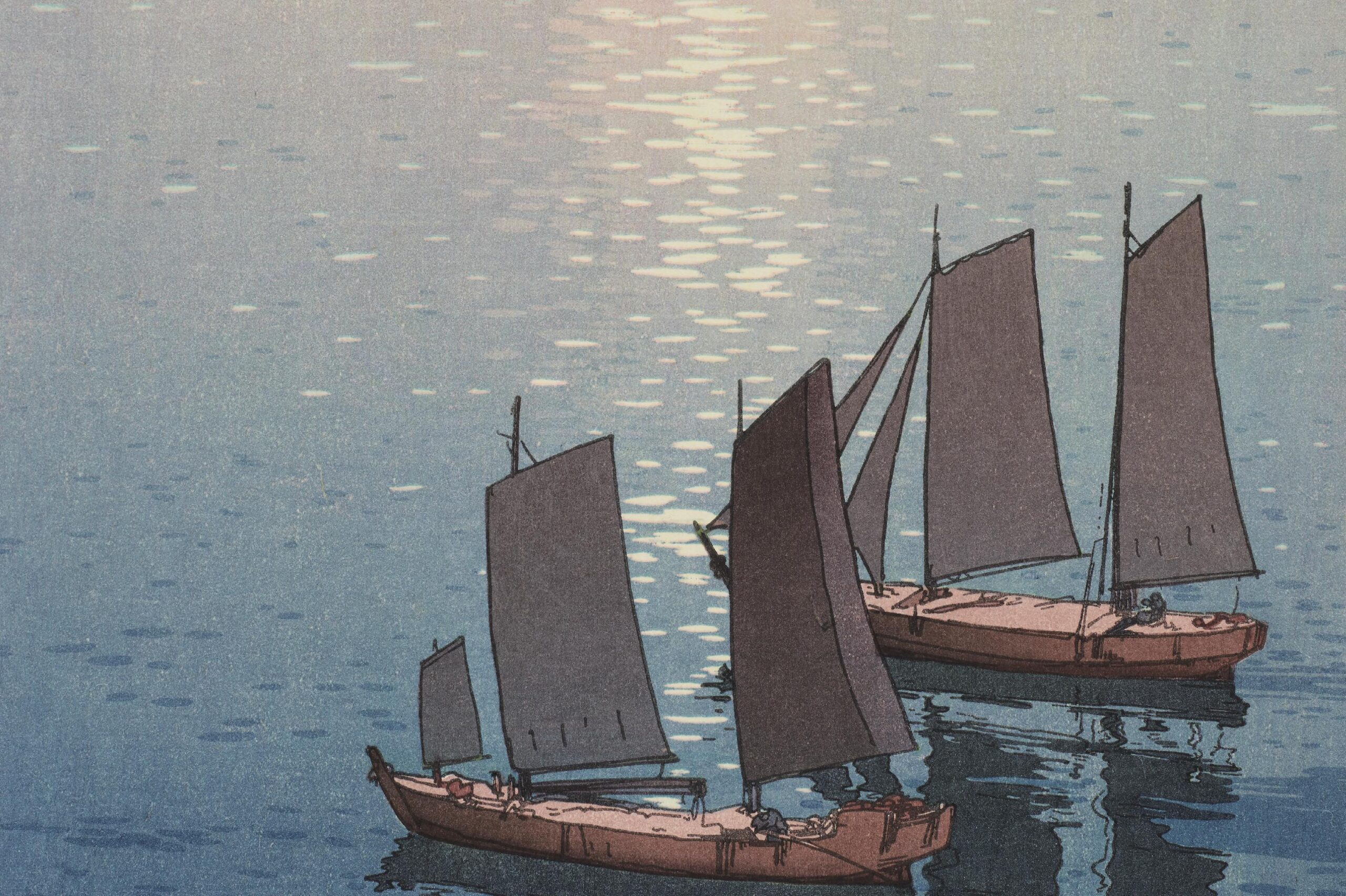

光る海 吉田博展

2025.12.20(土) - 2026.01.27(火)

近代風景画家の第一人者、吉田博(1876-1950)は、こよなく自然を愛し、自然のなかにこそ美があり、自然とそれを直接見ることのできない人との間に立って、その美を表わすことを画家の使命としました。 博の作品のほとんどは自...

開催予定

名品展 国宝「紅白梅図屏風」

2026.01.30(金) - 2026.03.18(水)

MOA美術館のコレクションは、創立者・岡田茂吉(1882 ~ 1955)が蒐集した日本・中国をはじめとする東洋美術を中心に構成されています。その内容は、絵画、書跡、彫刻、工芸等、多岐にわたり、各時代の美術文化を語る上で欠...

開催予定

傘寿記念 人間国宝・藤沼 昇 竹工展

2026.01.30(金) - 2026.03.25(水)

開催予定

国宝「喜左衛門井戸」× 国宝「色絵藤花文茶壺」

2026.03.20(金) - 2026.05.12(火)

開催予定

広重 東海道五十三次 版画×PHOTO

2026.05.15(金) - 2026.07.07(火)

開催予定

北斎漫画と冨嶽三十六景

2026.07.10(金) - 2026.09.01(火)

開催予定

生誕150年 吉田博展

2026.09.04(金) - 2026.10.20(火)

開催予定

リニューアル10周年記念名品展 国宝「紅白梅図屏風」

2026.12.19(土) - 2027.02.23(火)